LFPパートナーの皆様

こんにちは!静岡LFP事務局です。

先日6月28日に開催した「令和6年度静岡LFP第一回研修会」の様子をお届けします!今回は、天候の影響もあり、急遽完全オンラインにて開催をいたしました。

前半では、LFP(ローカルフードプロジェクト)の概要や、静岡LFPの令和3年度から現在までの取組についてご説明をし、後半には、グループに分かれて、地域課題、地域資源、地域資源を活用し、地域課題を解決するビジネスアイデアについて意見交換を実施しました。

開催概要

①LFP、静岡LFPのご説明、令和6年度のプラットフォーム方針

②他地域LFPの取り組み事例紹介

③アイデア交換ワークショップ

LFP、静岡LFPのご説明、令和6年度のプラットフォーム方針

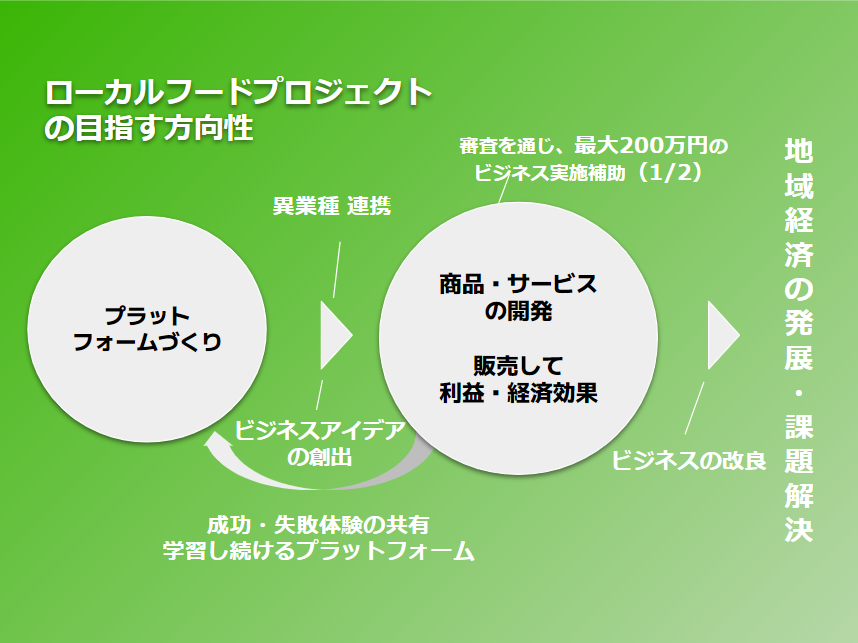

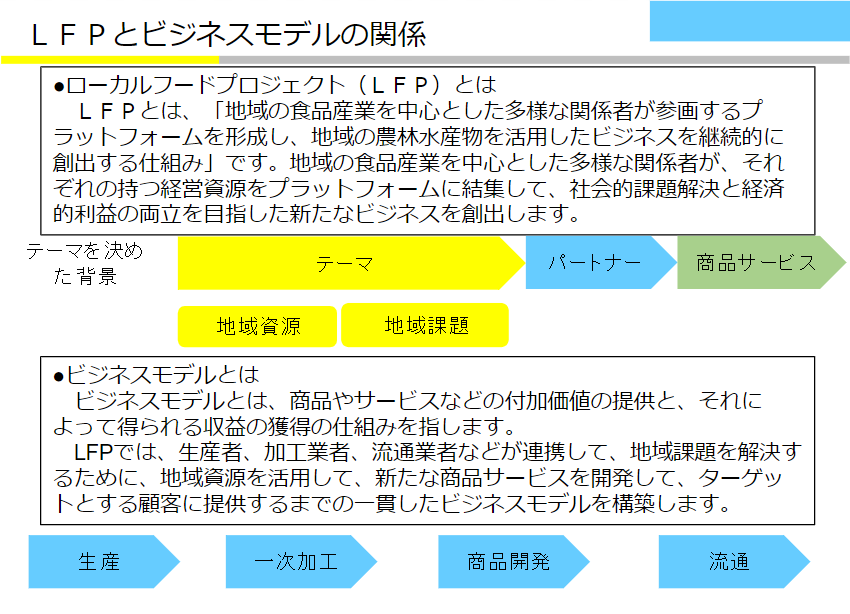

ローカルフードプロジェクトは地域の食品産業を中心とした多様な関係者の皆様が参画するプラットフォームを形成していこうという取り組みです。

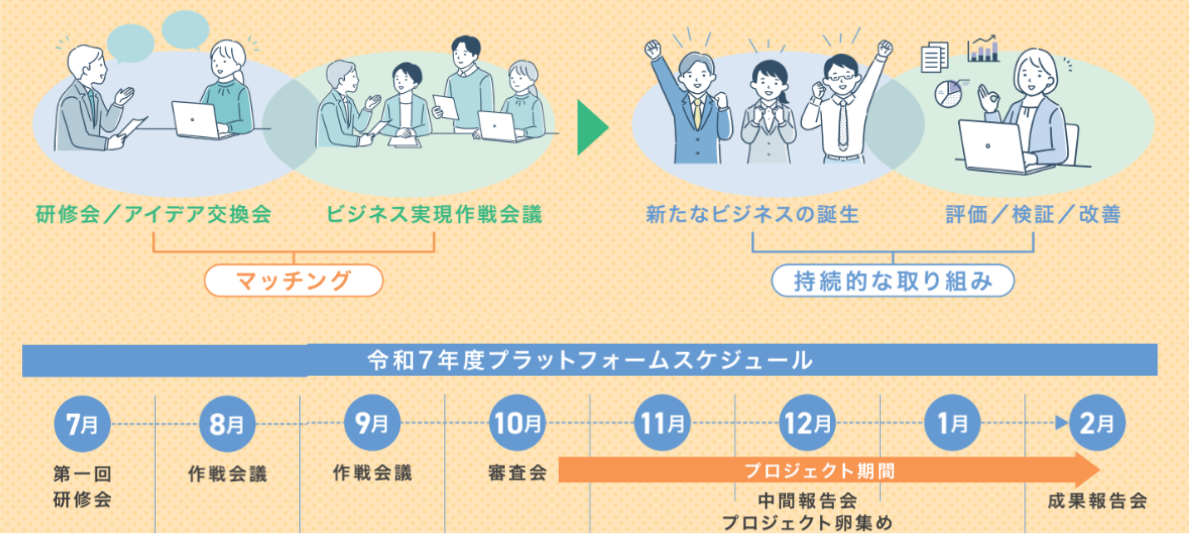

地域の農林水産を活用したビジネス、ビジネスモデルを継続的に創出していきながら地域課題の解決、そしてビジネスによる利益を両輪で実現していくことが目指す方向性となっております。研修会や戦略会議を通じて意見交換や情報交換また、ビジネスのアイデア交換をしていきながら異業種の連携(1次、2次、3次事業者の連携)でビジネスアイデアを磨いていきます。

静岡LFPは、令和3年度から継続して取り組んでおり、様々なビジネスアイデアが生まれてきました。

今までのビジネスを見ていくと、「未利用資源」という課題や、「ガストロノミー」(体験による付加価値)といった出口戦略の要素が共通しています。また、「静岡おでん文化」を地域資源ととらえ、何か地域課題の解決をできないかという「ビジネスアイデアの卵」は継続して検討をしている状況です。

その他、今回の研修会でも様々な視点で地域課題や地域資源、ビジネスアイデアの卵が生まれ始めています。

令和6年度のLFPで取り組む3つの方針

今年は、下記3つの方針を重点的に取り組む予定です!

研修会や戦略会議回数を増やし、パートナーの皆様との連携の場を多く準備していきます。

他地域LFPの取り組み事例紹介

中央コーディネーター金子様から、「LFPで目指すビジネスモデル」について、長野県(小麦の活用)、宮城県(県産枝豆の活用)、宮崎県(農産物の高付加価値化)の事例を用いてご説明をいただきました。

- 説明ポイント

・地域特有の背景、地域資源、具体的な課題を土台にしてビジネスを考える

・ビジネスからビジネスモデルへと仕組化していくことで、収益の獲得を目指す

・これを繰り返していく場がLFPというプラットフォーム

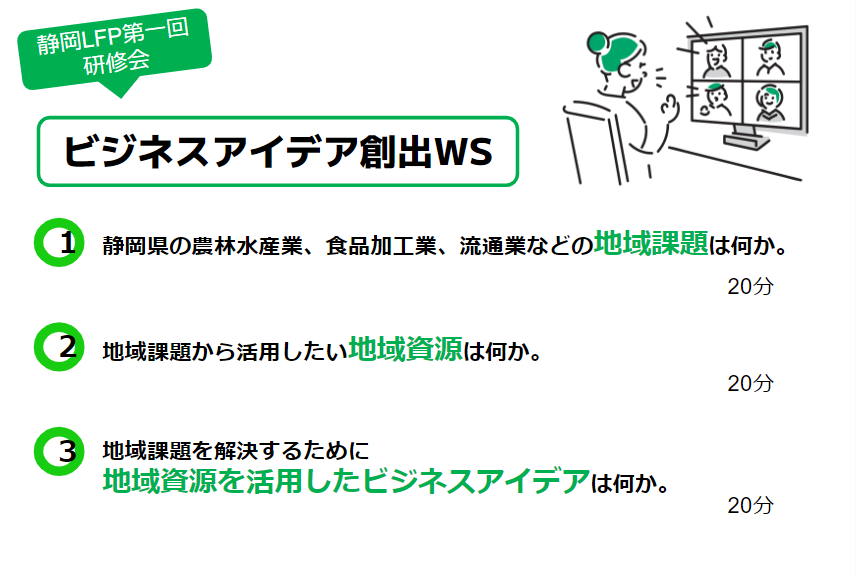

アイデア交換ワークショップ

3グループに分かれ3つの「問い」に対してアイデア交換を実施しました。

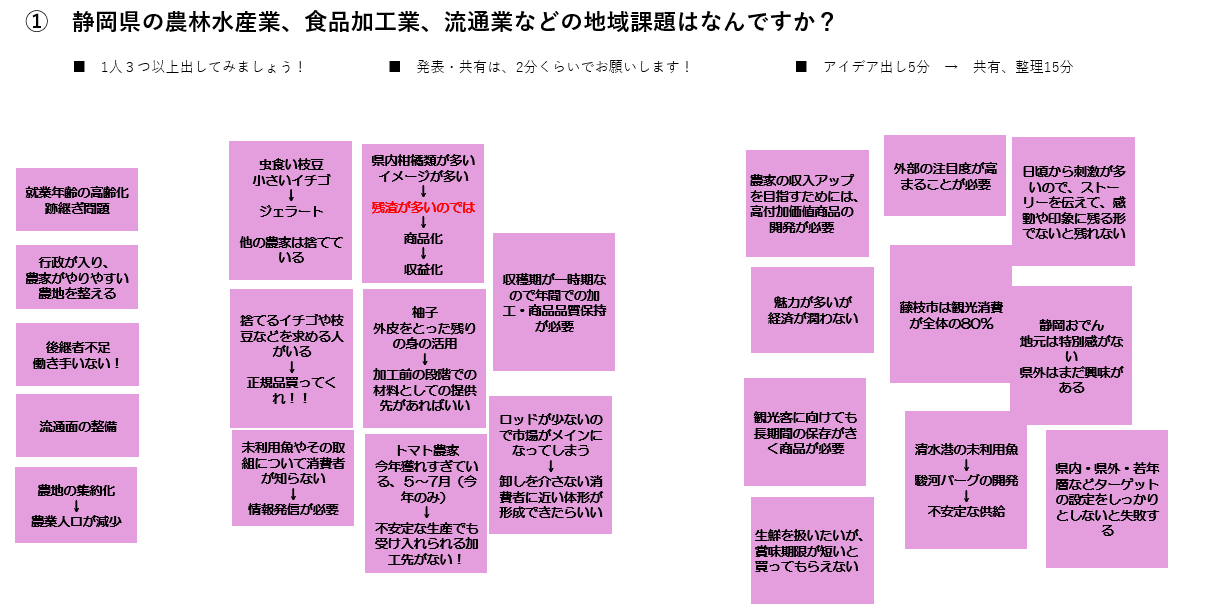

各グループからの意見では、

・未利用資源の活用に関して、それぞれでの取り組みはあるが、ロットや、供給量は変動するため、一律の仕組みがないことが課題

・「富士山」や「お茶」など、県外から見ると価値が高いものが活かしきれていない

・静岡ならではの食文化や体験に付加価値をつけて消費を促したい

といった意見が出ました。

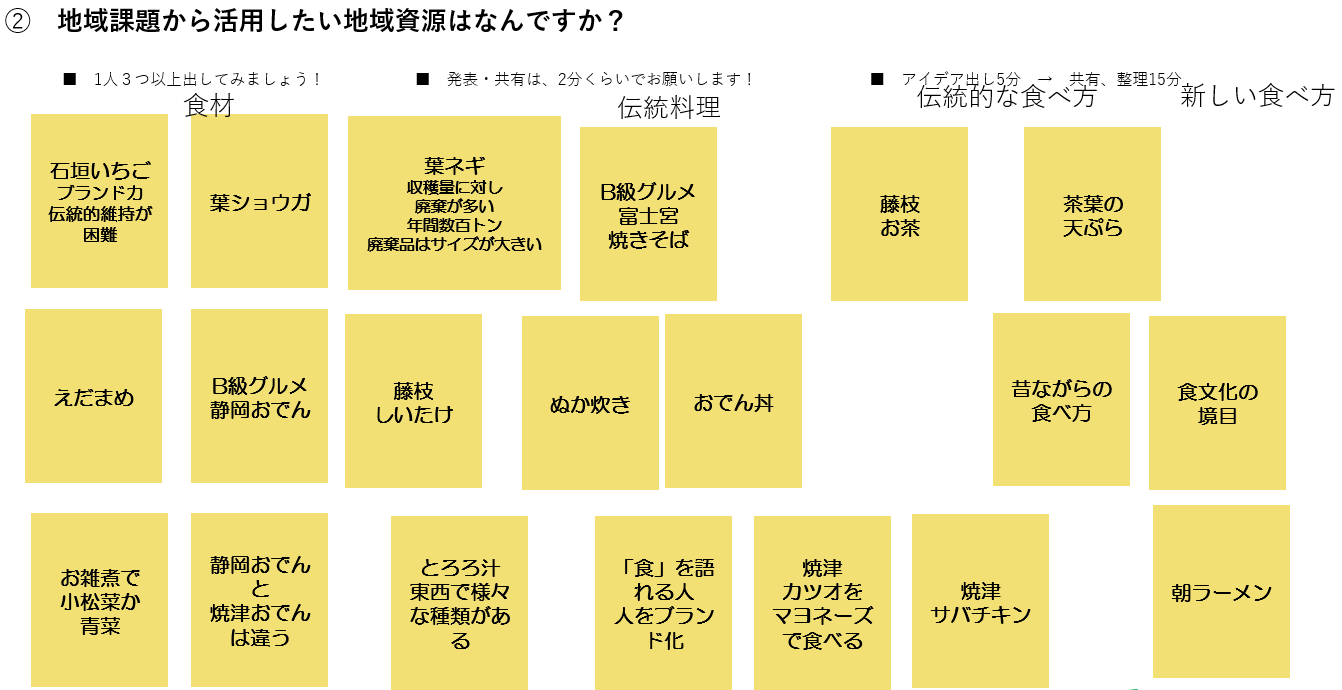

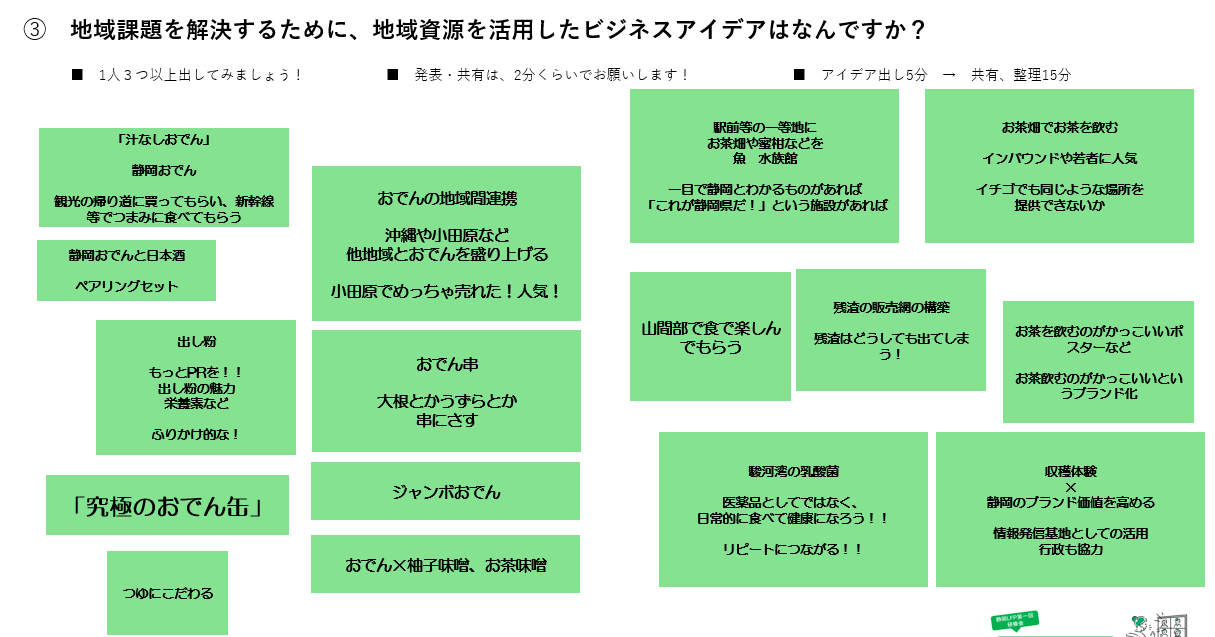

各グループの結果(一部抜粋)※実際のスライドです。

Q1:静岡県の農林水産業、食品加工業、流通業などの地域課題はなんですか?

地域課題から活用したい地域資源はなんですか?

地域課題を解決するために、地域資源を活用したビジネスアイデアはなんですか?

現在、皆様の意見を集約し、事務局で整理をしています。

今回出たアイデアは、次回、第二回研修会で、いくつかのテーマに絞り、より具体的なビジネスアイデア化を目指し、それぞれの立場から意見交換する場を設けさせていただきます。皆様奮ってご参加ください。

事務局より

LFPメンバーの皆様、令和6年度もよろしくお願いします。第1回研修会を終え、静岡LFPが本格的に始動いたしました。第一回研修会は、本レポートの通り、開催済みですが、今後も、初めての事業者様でも、入りやすい研修会や戦略会議を予定しています。

特に、ビジネスアイデアがある程度進んでくると、加わりづらい印象をお持ちかと思いますが、次年度に向けたアイデア交換や、異業種の繋がりやノウハウを学ぶことは、どの段階からでもできます。事務局へお問い合わせをいただければ、LFPについてのご説明や、お考えのアイデアや意見についてもお話を伺わせていただきますので、ぜひ、お気軽に事務局へご連絡下さいませ。引き続きよろしくお願いします。