静岡ローカルフードプロジェクト(以下、静岡LFP)にて、形にしていったビジネスについて、ビジネスの実施者にインタビューをし、取り組もうと思った背景や、地域資源や地域課題、また、ローカルフードプロジェクトによって得られたビジネスの価値をお伺いしていきます。

今回は、令和5年度に「メンマとジビエのレトルト商品」の開発を行った、自然塾代表の松澤さんです。

竹林の中で行われるサバイバルキャンプ、たけのこ堀り、竹で作った楽器のコンサート。竹林の整備と合わせて四季折々のイベントを開催する団体「竹部(バンブ)」。竹害や獣害の問題に向き合いながら、自然とは何か、自然の中での楽しみ方を広める活動は、どのように始まり、どんな思いが込められているのかー。

インタビュー動画はこちらから(約3分)

普段の事業内容と静岡LFP事業を始めたきっかけは?

「竹部(バンブ)」の普段の事業は、竹林の整備をしながら、各種イベントを開催し、竹や山のことを知り、自然の中で楽しんでもらう、そして、竹害や獣害の問題に取り組む活動です。竹林の整備を通して地域の環境保全にも貢献しています。静岡LFP事業を始めたきっかけは、竹林整備を継続的に取り組んでいくためには、ボランティアだけに頼ることは難しいと感じていた中で、収益を上げながら地域に貢献するビジネスモデルを追求する必要性に気づいたことでした。

静岡LFPの存在を知ったきっかけは、松澤さんがビジネス展開に苦慮している中、知人からの紹介を受けたことでした。これをきっかけに静岡LFPに参加することで、竹を活用した商品開発や新しいビジネスの可能性を広げるためのサポートを得ることができました。

静岡LFPで取り組んだビジネスとは?

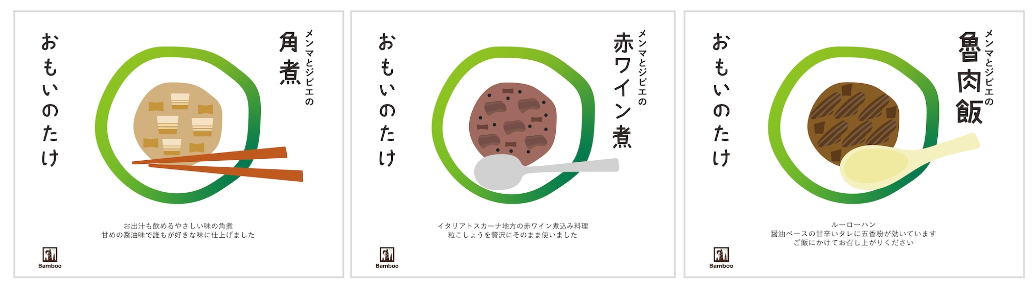

静岡LFPでは、竹を使ったメンマやイノシシ肉を利用した食品の開発に取り組んでいます。藤枝市内の3名のシェフ監修のもと、和・洋・中の3種類のレトルト食品を開発しました。これらの商品開発は、竹害や獣害の問題を食を通じて解決しようという試みであり、商品を手に取った方々に竹林問題や環境への意識を高めてもらうことを目指しています。

団体単独での事業は、竹林の整備や地元のイベントを中心にしていましたが、静岡LFP事業では他の事業者との連携が可能になり、アウトプットの場が大きく広がりました。特に、食をテーマにした商品の開発では、さまざまな企業や専門家と協力し、これまでの活動では得られなかったノウハウやリソースを活用することができました。

ビジネスを開始するにあたり、最大の困難は、商品開発において製造過程で味や品質を安定させることでした。特に、シェフが作った味を再現する際、製造工場との調整が難しく、何度も修正が必要だった点が苦労した部分です。

静岡LFPで得られたメリットとやりがい

当初はビジネスメールの書き方など、ビジネスの基本的な部分から苦戦しましたが、他の事業者や専門家と連携し、商品開発や販売に関して多くのアドバイスを受けることができ、成長を実感しました。特に、仲間やサポーターが増えることで、自分ひとりではできないことが実現できた点にやりがいを感じています。

静岡LFPを通じて、竹を使った商品開発を具現化し、さらにその商品を広く市場に提供する準備が整いました。利益以外にも、多くの人とのつながりや、地域社会との協力関係が強化されたことが大きな成果です。

今後の展望と目指す姿

竹部は竹をテーマに様々なバックボーンのある人が集まっている団体で、 私のようにメンマに興味がある人や竹炭を作りたい人、竹細工や整備に情熱を燃やす人もいます。 一人ではできないことも、ここでは一緒にやってくれる人がいるので、実現することができます。

将来的にはそれを事業化し、竹部(バンブ)を法人化したいと考えています。

この先、活動内容は変わって行くかも知れませんが、竹部が「人々が集う場」であるということはずっと変わらないと思っています。

静岡LFP参画を検討している事業者へのメッセージ

静岡LFPに参画することで、ひとりではできないことにチャレンジできる場が広がります。何事も挑戦は失敗や行き詰まりに陥りがちです。ただ、LFP事業には相談できる相手や話を聞いてくれる人がいますので、ぜひチャレンジしてみてください。事業を進める中で、他の事業者からの意見や助けを受けながら、視野を広げ、ビジネスを成長させることができるのではないかと思います。